„Artikel 4 (Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels):

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen ihren Formen verboten.“

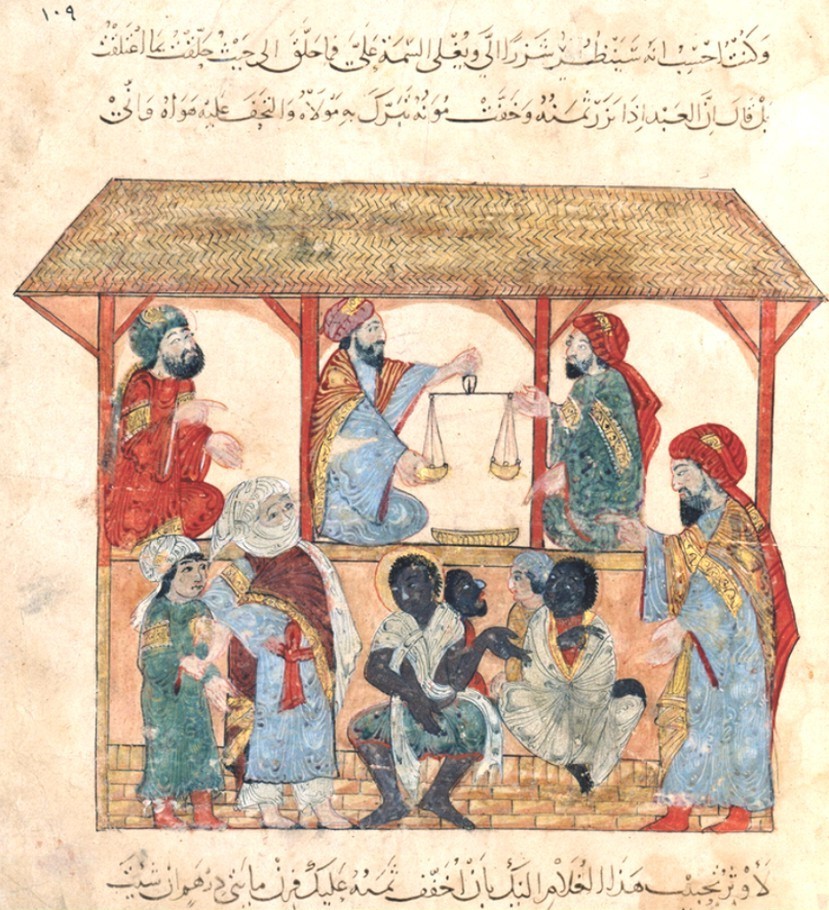

Seit dem 10. Dezember 1948 haben sich die Mitglieder der UNO der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ verpflichtet. Die darin festgehaltenen Grundrechte umfassen insgesamt 30 Artikel. Einer davon ist der oben zitierte Artikel 4, der das Verbot der Sklaverei und des Sklavenhandels festgelegt. Anders als in der Gegenwart war die Sklaverei gerade in der Antike und wieder seit dem 15. Jahrhundert ein Massenphänomen und keineswegs verboten, sondern vielmehr ein für viele Menschen lukratives Geschäft. Doch nicht erst im 15. Jahrhundert erlebte die Sklaverei eine Renaissance. Seit dem Hochmittelalter und besonders seit den Kreuzzügen kam es im Mittelmeerraum vermehrt zur Versklavung von Menschen und zu Sklavenhandel. In einer zweiteiligen kurz!-Reihe werden verschiedene Aspekte der Sklaverei im Mittelmeerraum in den Blick genommen. In diesem ersten Artikel sollen die unterschiedlich begründeten Ideologien zur und die verschiedenen Wege in die Sklaverei betrachtet werden.